Il dialogo con Marco Berisso avvia una progetto intitolato “Dentro la poesia” che sarà formato da una serie di ragionamenti sulla poesia con poeti contemporanei. L’impostazione varierà a seconda dell’autore incontrato, ma avrà come base il dialogo in formato di intervista e, sempre, per oggetto questa enigmatica forma di espressione chiamata “poesia”.

Marco Berisso, nato a Genova nel 1964, è docente di Filologia Italiana presso l’Università di Genova. Suoi studi sono apparsi su varie riviste e antologie. Ha fatto parte del Collettivo di Pronto Intervento Poetico «Altri Luoghi» e del Gruppo ’93. È autore di diversi libri, tra cui ricordiamo: Il verbale (romanzo, Derive Approdi, 2000) Annali (poesie, Oedipus, 2002), Poesie dello Stilnovo (Rizzoli, 2006), Dante Alighieri (Le Monnier, 2011), Cacciatore d’anime (remix) (Zona, 2015), Per patria il mondo (Gedi, 2021).

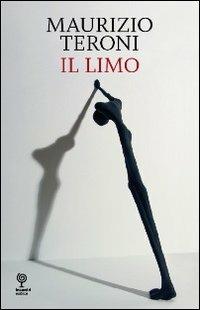

Teroni

Voglio iniziare il dialogo con te con una domanda di tipo didattico. Secondo te, si può insegnare a scrivere poesie?

Berisso

Se intendiamo quello che ha sempre voluto dire “scrivere poesie”, cioè imparare una tecnica, sì, si può tranquillamente insegnare: partendo dalle basi, spiegando che cos’è un verso dal punto di vista metrico, quindi l’endecasillabo, il settenario, qualche forma metrica, poi magari spiegando anche che cos’è la liberazione dalla struttura metrica tradizionale per arrivare al verso libero. Lo si è sempre fatto, del resto: dalla latinità in avanti, esistono dei manuali che spiegano come si scrivono poesie.

Chiaro che poi se noi intendiamo scrivere la grande poesia, quella lì non è una cosa che insegni. Però la stragrande maggioranza della poesia non è fatta da grandi poeti, è fatta da gente che ha imparato a scrivere versi. Ci sono state stagioni della cultura italiana, come nel Settecento, in cui credo che qualunque prete di provincia fosse in grado di scrivere un sonetto dedicato alla Vergine Maria, o che ne so, alla figlia del nobiluomo locale che faceva la prima comunione. Quindi, in quel senso, si può insegnare, anzi bisogna forse anche un po’ insegnarlo, perché magari si crea una coscienza del fatto che la poesia è fondamentalmente un linguaggio artificiale e quindi che l’idea della spontaneità, del linguaggio spontaneo, non non ha nulla a che fare con la poesia. La poesia è una forma di disciplina, come lo è il nuoto, non è che uno spontaneamente si butta in acqua e nuota senza saper nuotare.

A proposito di metrica, a scuola la la poesia viene trattata normalmente in seconda, cioè quando i ragazzi hanno intorno ai 15 anni. E viene impostata sulla metrica, misura un verso, sinalefe… dialefe… eccetera. Poi si fanno le figure retoriche, una sorta di lista. Però, l’effetto che vedo sui ragazzi è una specie di repulsione per per la poesia.

Ma perché non gli si fa fare poesia, e non lo si fa perché non si può farlo, non c’è il tempo. Oltretutto, nella mia esperienza di padre, non ho memoria che i miei figli abbiano mai avuto un tipo di approccio come quello che dici tu dal punto di vista metrico. Erano cose molto generali, del tipo “questo è un sonetto”. Si batte semmai molto sulla retorica. Gli si insegna una serie di nozioni di metrica, ma non gliele si fa applicare. Ma questo non credo che valga solo per la letteratura italiana… A scuola, in generale, non si insegna a fare le cose, si insegna a leggere il canone: che non è sbagliato, sia chiaro. Però sono due approcci diversi. Chiaro che a uno studente che non sa che cos’è un endecasillabo dirgli “questo è un endecasillabo”, probabilmente non dice nulla.

Mi capita di dover spiegare ai miei studenti una cosa stranissima che è l’anisosillabismo, cioè il fatto che in determinati momenti della poesia certe strutture metriche possono oscillare, e quindi magari invece dell’ottonario fisso puoi trovare un ottonario o un novenario a seconda dei casi, e questo è tipico di alcuni generi metrici, soprattutto quelli orali. Detta così sembra una cosa chissà quanto complicata, per cui gli spiego che se prendono una qualunque canzone, si accorgeranno che i versi cantati a volte sono più corti, a volte sono più lunghi, a volte chi canta allunga una vocale per farla stare nella frase metrica, perché la frase melodica è fissa e deve farcela entrare lo stesso. Questo rende chiaro un concetto che metricamente sembra complicatissimo ma che a quel punto diventa una cosa banalissima.

Però questo è per l’apprendimento, la produzione è un’altra cosa.

E come mai si dà così importanza alla retorica?

La retorica viene insegnata un po’ perché è un vecchio residuato degli studi formalisti che circolavano negli anni Settanta/Ottanta, in cui ogni tipo di testo era ridotto a un accumulo di figure retoriche, magari anche interpretate, per cui l’anafora indicava l’ossessione, la allitterazione la velocità… In realtà l’allitterazione non indica un accidente, ci sono sistemi metrici come quelli dell’antico inglese, tipo quello del Beowulf, in cui il verso allitterante è una struttura metrica, come per noi il verso deve avere 10, 11 sillabe. Quindi lì non c’è alcun significato nell’allitterazione; indica semplicemente un modulo metrico. La retorica è un modulo formale, è un abbellimento, ma non ha alcun significato. A un certo punto si è poi diffuso questo approccio centrato sulla retorica perché è un modo molto semplice per accettare il discorso della letterarietà. Che cos’è un testo letterario? È un insieme di figure retoriche. Come fai a spiegarlo? Mi fai l’elenco degli ossimori, mi fai l’elenco delle metafore eccetera. Didatticamente, questa cosa è entrata molto perché è un modo semplice per spiegare a uno studente cos’è un testo letterario. Perché, in altri modi, è difficile spiegarlo. Qual è la differenza tra un testo letterario e un articolo di giornale? Fatto sta che poi prendi un articolo di giornale e vedi che ci sono un sacco di figure retoriche, come un testo letterario. Sanguineti faceva un esempio un po’ paradossale dicendo: “Molto probabilmente, con un po’ di fantasia, si trovano strutture metriche e retoriche anche negli elenchi telefonici.”

La retorica, ma soprattutto la metrica, sono rimaste stabili fino a un certo periodo storico. Circa dai primi del Novecento in poi, la metrica si è praticamente perduta. A me pare che le figure retoriche siano quasi più presenti nei testi rap che nella poesia.

Dipende dai testi: “Se sesso fossi di sensato sasso / aguzzerei l’anguilla e l’ananasso” sono due endecasillabi di Sanguineti costruiti su una allitterazione insistita. Ci sono testi di Balestrini, ma anche di Ungaretti, in cui gli elementi allitterativi sono fortissimi. Comunque il discorso che fai è complicato. Quando è che la metrica smette di essere un insieme di norme chiuse? È semplice: quando nasce il verso libero, che è l’idea di un verso che non risponde a strutture metriche prefissate, di nessun tipo, quindi non solo il verso sillabico, ma neanche le proposizione di versi quantitativi, che in alcune lingue sono sempre stati dominanti. Il verso libero rifiuta appunto queste strutture metriche. Con varie date di nascita possibili: nasce in Francia, arriva in Italia, diciamo tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e i primi quindici, forse venti anni del Novecento. Il verso libero diventa poi, progressivamente, un istituto metrico, affiancando però a lungo il verso tradizionale. Montale usa spessissimo misure metriche tradizionali. Per non parlare di Saba, che scrive sonetti, scrive canzonette. Ungaretti recupera, da un certo momento in poi, strutture metriche regolari. In realtà, se uno si legge i testi di alcuni poeti ermetici, come Bigongiari o Cattafi, le strutture metriche le trova sempre, perché comunque, per scrivere versi liberi, bisognerebbe arrivarci sapendo scrivere versi regolari.

Come fa Picasso, che sapeva dipingere benissimo in modo classico, per poi fare quei dipinti apparentemente semplici.

Come tutti! Come la grande massa di chi fa musica, di chi fa quadri, di chi scrive testi eccetera. Si arriva a un certo tipo di attraversamento. Quindi è vero che questo elemento metrico, a un certo punto, nella poesia non c’è più o non è più dominante. Ma non è che non ci sia più in assoluto. Tu ad esempio dici “certe cose le vado a trovare nei rapper”. La metrica continua a essere qualcosa che la gente assorbe in maniera incessante attraverso i versi musicali. I testi delle canzoni sono tutti in metrica. I testi rap hanno una chiusura frequentemente in rima. Poi può essere lunghissima la dilatazione del verso, ma c’è quasi sempre una rima con il verso precedente. La poesia, da un certo momento in avanti, ha deciso di superare, la chiusura dei metri, per varie ragioni: perché li considerava inautentici, perché li considerava riproposizioni di un mondo superato. Ci sono tante ragioni. Ogni autore ha avuto le sue. Fatto sta, però, che poi sono stati recuperati. Mi ricordo che, negli anni Ottanta, si parlava di neo-metricismo. Per esempio, Attilio Bertolucci che scrive un testo in endecasillabi; la Valduga che scrive terzine, sonetti. C’è stato addirittura un recupero della metrica molto tradizionale. A volte anche con elementi manieristici che possono dare fastidio ad alcuni, pensa a Frasca.

La poesia però rimane ancora un oggetto enigmatico.

Credo che molta della difficoltà nel capire la poesia di oggi, cioè il perché è poesia, derivi dal fatto che scrivere poesia oggi significhi “andare a capo”. Il che è vero, perché etimologicamente, versus è l’atto dell’aratro che, a un certo punto, si ferma e torna indietro. Però non è che veramente vai a capo e basta. Quand’è che vai a capo? Perché vai a capo?

La metrica è forse la prova che, originariamente, la poesia era legata alla musica.

Sicuramente, all’inizio. La metrica quantitativa, diciamo, greco-latina è legata all’esecuzione musicale. Ma bisogno intendersi su cosa vuol dire “esecuzione musicale”. C’è una novella di Sacchetti in cui dice che un fabbro “cantava” il poema di Dante e lo storpiava. Cosa vuol dire? Non che avesse una linea melodica. Probabilmente aveva una specie di intonazione del tipo (Berisso canticchia i primi versi della Divina Commedia)… cioè un’esecuzione quasi da salmodia. Non si tratta quindi della musica come la intendiamo noi, la frase melodica in cui c’è il testo dietro. Alcuni generi ce l’avevano, altri no. Sicuramente la poesia latino e greca era una poesia cantata, musicata. La poesia romanza, in quasi tutta Europa, è una poesia cantata. In Italia è discusso da sempre se la poesia siciliana fosse cantata o no. C’era una formula molto fortunata di Roncaglia, che diceva che in Italia c’è stato il divorzio tra musica e poesia. In realtà, però, ultimamente questa posizione è stata molto più sfumata, fino ad ammettere che c’erano alcuni generi che potevano essere cantati. Solo che noi non abbiamo tracce che questi generi fossero musicati.

Forse perché la scrittura o la poesia letta in silenzio, diciamo, è una novità moderna.

Nella poesia, la lettura, diciamo così, silenziosa è un fenomeno grosso modo quattrocentesco, con alti e bassi, ma convive con momenti in cui la lettura è anche esecuzione. Per cui c’è la lettura privata, poi c’è la lettura pubblica, con esecuzione eccetera. Non vale però per tutto: alcuni generi poetici, anche medio-latini, venivano letti in silenzio. La lettura in silenzio, la “ruminazione”, come si diceva, è un fenomeno legato soprattutto alla letteratura sacra. Forse tocca un po’ meno la poesia profana. La poesia ha quasi avuto sempre un momento di esecuzione; poi cantata o recitata, dipende. Forse è proprio con il Romanticismo che cambia: l’immagine del lettore che, nel silenzio della sua camera, apre il libretto, che so, di Lamartine e medita sulla propria esistenza, è un fenomeno abbastanza romantico, secondo me.

Però… se penso a Montale o Ungaretti che leggono (su Youtube si trovano) sembrano dei pessimi oratori.

Ungaretti era molto bravo. Era bravo nell’ottica di una lettura molto enfatica, ovviamente. Montale leggeva male, invece, perché non era abituato. D’altronde, non è detto che la lettura della poesia debba essere fatta dall’autore. Nelle accademie settecentesche si leggevano poesie, ma non le leggeva necessariamente l’autore. Anche lì, però, se ti abitui a leggere le poesie in pubblico, probabilmente piano piano impari. Se invece sei abituato che la poesia è un momento intimo, che ti leggi nel silenzio della tua cameretta, e la scrivi tra te e te, è chiaro che, quando ti trovi a doverla eseguire non sei abituato. Pagliarani (che leggeva benissimo le proprie poesie) le leggeva ad alta voce mentre le scriveva, cioè “sentiva come erano”.

Mi pare che, da quanto dici, tu riporti il discorso del “saper fare poesia” a una capacità tecnica, cioè al conoscere una materia. Questo devia un po’ dall’idea della poesia come approccio sentimentale o emotivo.

Io credo che ci siano due livelli: scrivere poesia, cioè saper congegnare un meccanismo di versi, lo può fare chiunque, debitamente istruito. Io scindo molto il discorso tecnico della poesia dal quello che uno dice con la poesia. A me capita, per esempio, di ricevere spesso da giovani delle poesie. Tutte le volte, loro ti spiegano che cosa volevano dire. Ma io chiedo: perché non hai scritto un trattato? Perché non hai scritto una lettera? Perché la differenza è tra quello che tu vuoi dire e il come lo dici. E il come, nella poesia, è appunto la tecnica. Uno può aver qualcosa da dire in poesia e lo dice bene; può non avere nulla da dire e fare dei giochetti retorici; può aver qualcosa da dire e scrivere delle poesie orrende. Molte volte sono tutti versi liberi, perché non c’è cognizione di una metrica; stilisticamente riprendono alcuni elementi che tutti identificano con la poesia, per cui risulta che la poesia è un elenco molto ampio di aggettivi: le case non sono mai case, sono case “deserte”, sono “desolate”, sono “assonnate”, a volte le umanizzano (perché, più sei poeta, più le umanizzi) allora le case diventano “intorpidite”. Insomma, c’è sempre un aggettivo insieme a quella casa che fa sì che quella casa diventi poetica. Oppure l’uso delle metafore e delle analogie, l’uso dei verbi all’infinito, che fanno tanto indefinito. Ci sono elementi stilistici che arrivano dalle letture che fai. Quello, secondo molti, è il linguaggio poetico. Io penso che ci sia un discorso tecnico, poi c’è quello che ci metti dentro, e allora c’è l’ispirazione, i contenuti, la voglia di dire quello che uno vuol dire. Quindi io credo che la poesia la si possa insegnare, anzi che bisogna insegnarla. Il problema è: dove la insegni? Mica a scuola. Nelle scuole di poesie forse.

Tra i ragazzi che ti danno poesie, quale tipo di influenza trovi maggiormente?

Io credo che si legga ancora quello che leggevano i miei coetanei quarant’anni fa. Questo è abbastanza sconvolgente: Prévert, Neruda, Ungaretti, un pochino Montale, Tagore. Tra l’altro, nota, quasi tutto in traduzione. Quasi tutti testi che hanno una conformazione di semplicità stilistica, con un carico metaforico molto forte, tutti collocabili all’inizio del secolo scorso. Questo è interessante… oltre 100 anni trascorsi quasi invano! E poi ogni tanto capita di leggere qualcosa di abbastanza curioso, di classicheggiante, con delle rime.

Va detto che, a quanto pare, molta gente scrive poesie. È un linguaggio che, evidentemente, la gente ama.

Beh, come diceva Sanguineti: tutti scrivono poesie perché dall’infanzia ti insegnano a scrivere e leggere poesia; se ti insegnassero il flauto traverso fin dall’infanzia, probabilmente scriverebbero concerti per flauto traverso.

Insomma, noi italiani siamo un po’ tutti poeti.

Questo un po’ è vero. La poesia, in qualche modo, identifica l’espressione del proprio io, cioè della propria intimità. Tanti scrivono poesie perché non scrivono un diario. Forse sembra psicologicamente meno impegnativo scrivere una poesia anziché un diario. Forse scrivere un diario ti mette troppo in causa. Scrivi allora una poesia, che è un linguaggio artificiale, una cosa che è letteratura, non è vita. Ma è sempre stato così, bene o male. Tutti scrivevano poesie e poi, verso i diciotto, diciannove anni, smettevano.

Allo specchio

(passati i trent’anni)

e quello certamente deve essere

io, ma irriconoscibile davvero

quella faccia allo specchio, e quelle strette

fessure degli occhi alla ricerca

di qualche somiglianza coi ricordiamo

mentre sta indaffarato ad elencare

le rughe sulla fronte ed ogni crepa

sulla pelle essiccata, quello è io

sicuramente, e forse adesso io

dovrei parlargli, chiedergli notizie

su come se la passa, su che cosa

sta combinando adesso, e invece resto

a spiarlo, mentre col dito lento

si affanna, io, a conteggiarsi il tempo

Marco Berisso, da Annali, ed. Oedipus, 2002